学会員および

集団精神療法に興味をお持ちの方々へ

(一社) 日本集団精神療法学会

教育研修委員会

委員長 関 百合

拝啓 残暑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

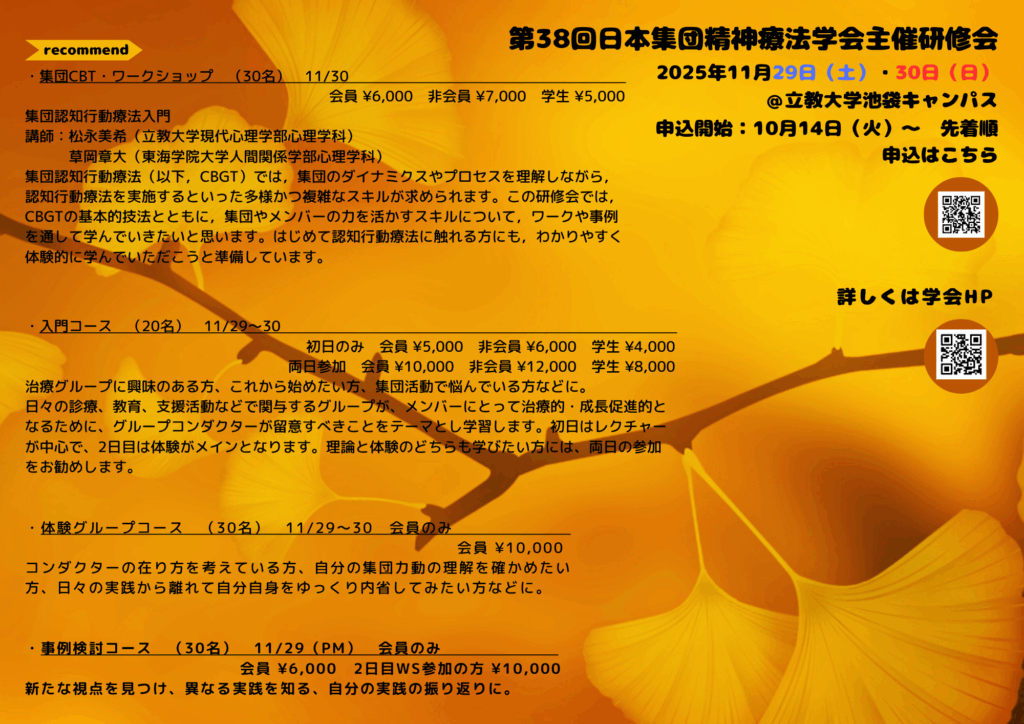

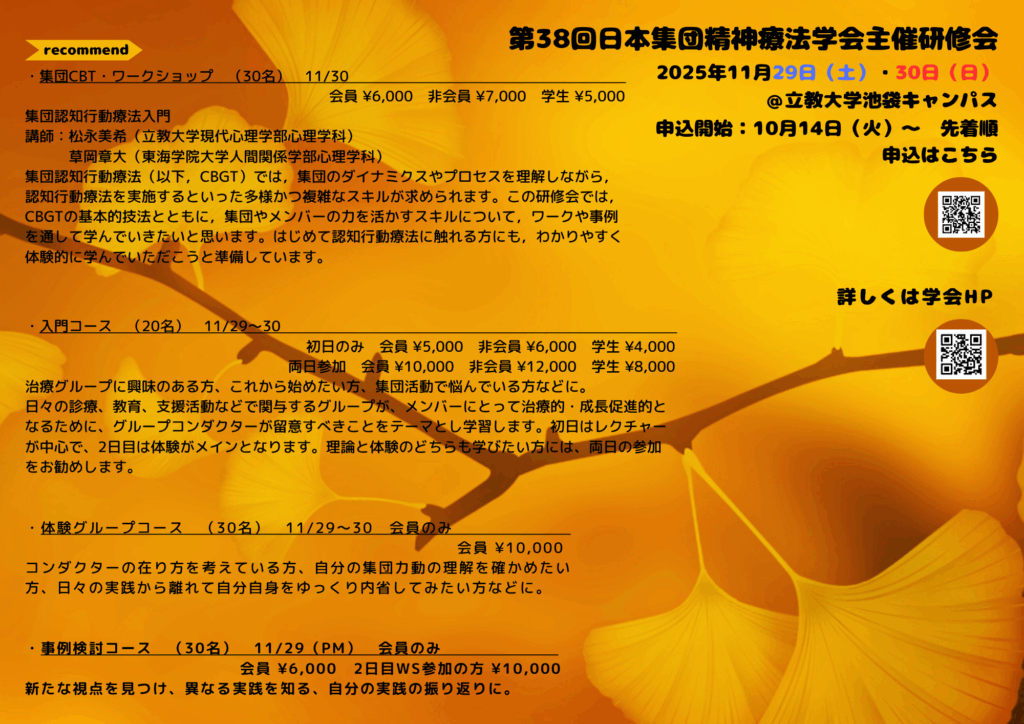

さて、毎年行っております秋の研修会を、今年も下記の要領で開催いたします。

会員向け「体験グループコース」と「事例検討コース」、会員以外の方にもご参加いただける「入門コース」「集団認知行動療法入門」をご用意いたしました。各コースの詳細については、下記をご参照ください。

尚、今回の研修会も対面のみの開催と致します。ご不便をおかけする方々もいらっしゃるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

敬具

記

日 時:2025年11月29日(土) 12:30 ~ 16:30 受付開始 12:00

11月30日(日) 9:15 ~ 16:05 ワークショップ受付開始 9:00

場 所:立教大学池袋キャンパス 〒171-8501 東京都豊島区西池袋3丁目34−1

コース:全4コース

| | コース | 日程 | 内容 | 対象 |

| ① | 体験グループ | 11/29・30日 | 90分5セッション | 会員 |

| ② | 入門コース | 11/29・30日 | 初日レクチャー・2日目体験 | 会員・一般 |

| ③ | 事例検討コース | 11/29午後 | 3時間 | 会員 |

| ④ | 集団CBT・ワークショップ | 11/30 | レクチャー・体験 | 会員・一般 |

*初日のはじめと2日目のおわりに、その日の参加者全員による大グループ(30分)を行います。

④集団CBTワークショップの詳細

集団認知行動療法入門

講師:松永美希(立教大学現代心理学部心理学科)

草岡章大(東海学院大学人間関係学部心理学科)

集団認知行動療法(以下,CBGT)では,集団のダイナミクスやプロセスを理解しながら,認知行動療法を実施するといった多様かつ複雑なスキルが求められます。この研修会では,CBGTの基本的技法とともに,集団やメンバーの力を活かすスキルについて,ワークや事例を通して学んでいきたいと思います。はじめて認知行動療法に触れる方にも,わかりやすく体験的に学んでいただこうと準備しています。どうぞよろしくお願いします。

参加費:

① 会員 10,000円

② 初日のみ 会員 5,000円 一般 6,000円 学生 4,000円

両日参加 会員 10,000円 一般 12,000円 学生 8,000円

③ 会員 6,000円

④ 会員 6,000円 一般 7,000円 学生 5,000円

②(初日のみ)+④ 会員 10,000円 一般 12,000円 学生 8,000円

③+④ 会員 10,000円

定 員:①30名 ②20名 ③30名 ④30名

申 込:10月14日(火)~11月14日(金) 先着順

体験グループコンダクター(会員)、事例提供(会員)、事例検討スーパーバイザー(GPT・SV)の

希望者は11月7日(金)まで

学会HP(https://jagp1983.com/?page_id=24181)のフォームよりお申込ください。

*参加費の入金が確認された時点で受付完了となります。

*ご入金後は、いかなる理由でも返金はいたしかねます。ご了承ください。

*プログラム詳細は、受付完了後、登録者にmailにて1週間前迄にお伝えします。

(11/21迄に届かない場合は事務局にお問い合わせください。)

*コンダクター・講師等打ち合わせ 初日11/29(土)11時45分~12時15分

2日目11/30(日)8時30分~9時00分

*コンダクター・講師等レビュー 初日11/29(土)16時30分~16時55分

2日目11/30(日)16時15分~16時55分に行います。

〇注意事項

・申込をキャンセルされる場合は、必ず教育研修委員会事務局までご連絡ください。

・プログラム中は記録を取ります。学会研修委員会の記録として残すもので、他の目的に使うことはありません。ご了承下さい。

・各コース参加者に研修規定にしたがって参加証明書を発行いたします。

・プログラムへの遅刻、途中退席、早退などは、他の参加者に多大な影響を与えます。参加証明を発行しない場合もあります。ご注意ください。

以 上

【問合せ先】

日本集団精神療法学会教育研修委員会 事務局

〒160-0011 東京都新宿区若葉2-5-16-303 (株)ヒューマンリサーチ内

E-Mail: kkik@jagp1983.com

会員の皆様へ

CGS-Meeting:11月29日(土)17:10~18:00に、教育研修システム キャンディデイト・グループサイコセラピスト・スーパーバイザー(CGS)ミーティングを研修会場で開催します。該当する方はご参加ください。

事前申込の必要はありません。開始時間前までに会場に直接お越しください。